最近の結納事情|費用や相場は? 顔合わせとの違いも解説

2025.3.6

伝統的な行事である結納は、近年そのスタイルが多様化しています。現代の結納事情や費用相場、顔合わせとの違いなどを詳しく解説します。

結納とは? 今どきの結納のスタイル

結納は単なる伝統行事ではなく、両家の絆を深める大切な機会です。現代では正式な形式から略式まで、さまざまなスタイルが選ばれています。家族の価値観や希望に合わせて、自分たちに最適な形を選ぶことが大切です。

現代における結納の意味と意義

結納とは、婚約の証として両家が結婚の承諾を交わす伝統的な儀式です。かつては「婚約の正式な成立」という意味合いが強かったのですが、現代では「両家の顔合わせの場」としての意義が大きくなっています。

具体的には、結納を通じて:

- ・両家の親族が初めて顔を合わせる機会となる

- ・結婚に対する誠意と決意を形に表す

・結納は形式だけでなく、両家の親睦を深める大切な第一歩なのです。

結納を行うメリット・デメリット

結納を行うメリットは、両家の絆が深まることや日本の伝統文化を体験できることです。特に親世代にとっては喜ばしい儀式となるでしょう。

一方でデメリットとしては:

- ・費用負担が大きい(結納金や料理代など)

- ・準備や段取りに手間がかかる

最近では結納を省略するカップルも増えていますが、両家の意向を尊重しながら検討することが大切です。

結納のスタイル:正式結納・略式結納・顔合わせ食事会

現代の結納は大きく3つのスタイルに分けられます。正式結納は伝統的な形式を重んじ、結納品や儀式を省略せず行います。略式結納は必要最低限の結納品で簡素化したもの。そして最近人気の顔合わせ食事会は、結納の形式にとらわれず、食事を楽しみながら両家が交流する形式です。

たとえば、都市部の若いカップルでは顔合わせ食事会を選ぶ傾向がある一方、地方では正式結納を行う家庭も多いです。自分たちと両家の希望に合ったスタイルを選びましょう。

結納の流れと準備

結納は形式によって準備や流れが大きく異なります。事前に段取りを確認し、当日までに必要なものをすべて揃えておくことが大切です。また、服装やマナーにも気を配り、両家にとって思い出に残る素敵な日にしましょう。

正式結納の流れと必要なもの

正式結納では、伝統的な儀式に則った流れがあります。まず結納品を用意し、当日は次のような流れで進行します。

- ・挨拶と席次の確認

- ・結納品の交換(結納金、結納品の授受)

- ・記念撮影

- ・会食

必要なものには結納セット(結納金、結納品)、結納飾り、記念品などがあります。伝統を重んじる場合は、専門店に相談すると安心です。準備は遅くとも1ヶ月前から始めましょう。

略式結納の流れと準備

略式結納は正式結納を簡素化したもので、必要最低限の結納品と簡潔な流れで行われます。

一般的な流れは:

- ・両家の顔合わせと挨拶

- ・結納金と主要な結納品の交換

- ・会食

準備するものは主に結納金とお互いの記念品程度です。場所はホテルやレストランの個室などを予約しておくとよいでしょう。正式結納に比べて準備の負担が少ないのが特徴です。

結納当日の服装とマナー

結納当日の服装は、正式結納の場合、男性はダークスーツかモーニング、女性は訪問着や付け下げなどのフォーマルな和装が一般的です。略式の場合はスーツやワンピースなどのセミフォーマルな服装でも問題ありません。

マナーとしては:

- ・時間厳守

- ・両家の年長者を敬う言動

特に初対面の相手のご両親には、敬意を表した対応を心がけましょう。自然体で誠実な態度が最も大切です。

結納場所の選び方(ホテル・料亭・自宅など)

結納の場所選びは、儀式の格式や予算によって異なります。

選択肢としては:

- ・料亭: 正式結納に最適で、和の雰囲気と専門的なサポートが魅力

- ・ホテル: 正式・略式どちらにも対応でき、写真撮影なども可能

- ・レストラン: 略式結納や顔合わせ食事会に向いている

- ・自宅: 費用を抑えられるが、準備や後片付けの負担が大きい

場所を選ぶ際は、アクセスの良さや両家の移動の負担も考慮しましょう。予約は2〜3ヶ月前に行うのが望ましいです。

結納にかかる費用相場

結納には様々な費用がかかりますが、スタイルによって大きく異なります。予算を立てる際は結納金だけでなく、会食費や衣装代なども考慮する必要があります。両家で話し合い、無理のない範囲で進めていくことが大切です。

結納金・結納品の相場

結納金の相場は地域や家庭の事情によって異なりますが、一般的には30万円〜100万円程度です。都市部ではやや高めの傾向があります。

結納品は地域によって種類や数が異なります。関東では9品、関西では5品が一般的です。また、北海道や九州など、各地方独自の風習もあり、地元の慣習を尊重することも大切です。百貨店、結納品専門店、結納会場、ネットショップなどで用意ができるので、相談してみるとよいでしょう。

最近では結納品を簡略化し、結納金と記念品のみにするケースも増えています。全体の費用は正式結納で50万円〜150万円、略式結納で20万円〜50万円程度が相場です。

費用の分担方法

結納費用の分担は、地域や家庭の慣習によって異なります。

一般的な分担方法としては:

- ・結納金・結納品: 男性側が負担

- ・会食費: 男性側が負担することが多いが、折半するケースも

- ・結納返し: 女性側が結納金の半額程度の品物を用意

最近では両家で話し合い、柔軟に分担するカップルが増えています。伝統にこだわりすぎず、両家が納得できる形で決めるのがよいでしょう。

費用を抑えるためのポイント

結納費用を抑えるためのポイントをいくつかご紹介します。

- ・略式結納や顔合わせ食事会を選ぶ

- ・結納品をシンプルにする(必要最低限のものだけに)

- ・会食場所を高級料亭からホテルやレストランに変更する

- ・自宅で行う(準備は大変ですが、会場費が不要)

結納の本来の意義を忘れず、両家の親睦を深めるという目的を達成できれば、必ずしも高額な費用をかける必要はありません。

結納と顔合わせの違いを解説

結納と顔合わせは似ているようで目的や形式が異なります。最近では顔合わせ食事会を選ぶカップルも増えていますが、それぞれの特徴を理解して、自分たちに合った形式を選びましょう。

結納と顔合わせそれぞれの目的

結納と顔合わせは、どちらも両家が初めて会う機会ですが、その目的には違いがあります。

結納の目的:

- ・婚約の正式な成立を両家で確認する

- ・伝統的な儀式として結納品を交換する

- ・婚約の証として形に残る行事を行う

顔合わせの目的:

- ・両家の親族が知り合う機会を設ける

- ・結婚の報告と挨拶を行う

- ・今後の結婚準備について話し合う

結納が「婚約の成立」を意味するのに対し、顔合わせは「両家の初対面の場」としての意味合いが強いのが特徴です。

結納と顔合わせ、どちらを選ぶべき?

結納と顔合わせ、どちらを選ぶかは、カップルや両家の価値観によります。

結納を選ぶべき場合:

- ・伝統を重んじる家庭の場合

- ・形式的な婚約の証が欲しい場合

- ・両親が結納を希望している場合

・顔合わせを選ぶべき場合:

- シンプルな形式を希望する場合

- ・費用を抑えたい場合

- ・堅苦しさなく両家の交流を深めたい場合

最近の傾向では、「略式結納+顔合わせ食事会」という形で、簡単な結納品の交換後に和やかな食事会を行うスタイルも人気です。両家の希望を尊重しつつ、自分たちらしい形を選びましょう。

結納に関するよくある質問Q&A

結納を検討する際に多くのカップルが疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。準備を進める上での参考にしてください。

結納時期の目安は?

結納の時期は、一般的に結婚式の2〜6ヶ月前が目安です。地域や家庭によって異なりますが、結婚式の準備と並行して進められる時期が良いでしょう。

具体的な選び方のポイント:

- ・結婚式の日程が決まってから設定する

- ・両家の予定が合わせやすい時期を選ぶ

あまり結婚式直前だと準備が慌ただしくなるため、余裕をもって3ヶ月以上前に設定することをおすすめします。

仲人がいない場合はどうすれば良い?

現代では仲人を立てない結婚が増えていますが、結納の進行役がいないと不安に思うカップルも多いでしょう。

仲人がいない場合の選択肢:

- ・両家の父親が進行役を務める

- ・結婚式場やホテルのコーディネーターに依頼する

- ・親族の中で適任者に依頼する

最近では、結納の司会進行や段取りをサポートしてくれるサービスもあります。事前に進行の流れを確認し、当日スムーズに進むよう準備しておくことが大切です。

結納返しはどうする?

結納返しとは、女性側から男性側へのお返しとして贈る品物やお金のことです。一般的には結納金の半額程度の価値のものを用意します。

結納返しの一般的な品物:

- ・男性用の小物(時計、ネクタイピンなど)

- ・夫婦で使える品物(食器セットなど)

- ・現金(目録での贈呈)

最近では結納返しを省略したり、結婚指輪や新生活の家具購入費用に充てたりするケースもあります。両家で相談して決めるのが良いでしょう。

まとめ:自分たちに合った結納の形を見つけよう

結納は日本の伝統的な婚約儀式ですが、現代では多様なスタイルが選ばれています。正式結納から略式結納、顔合わせ食事会まで、自分たちと両家の希望に合った形を選ぶことが大切です。

費用面では、正式結納は50万円以上かかることもありますが、略式や顔合わせであれば負担を抑えることができます。何より大切なのは、両家の絆を深めるという結納本来の意義を大切にすることです。

伝統を尊重しつつも、自分たちらしいアレンジを加えながら、思い出に残る素敵な結納にしてください。結婚に向けた第一歩として、両家にとって心温まる時間となることを願っています。

結納(ゆいのう)とは?略式結納、目録、結納品の選び方、意味、地域による違いを解説

2025.3.6

結婚が決まったカップルが最初に行う正式な儀式が「結納(ゆいのう)」です。しかし、結納品の選び方や意味、地域による違いなど、わからないことが多いのではないでしょうか。この記事では、結納の基本から結納品の種類、略式結納のメリットまで、これから結納を控えるカップルに役立つ情報を詳しく解説します。伝統的な儀式を理解して、素敵な結婚の第一歩を踏み出しましょう。

結納とは何か?

結納とは、両家の婚約の証として、主に男性側が女性側へ結納金や結納品を贈る日本の伝統的な儀式です。「結び納める」という言葉が由来となっており、両家の絆を正式に結ぶという意味が込められています。現代では簡略化された形で行われることも多いですが、婚姻の第一歩として大切にされている風習です。

結納は単なる物品の交換ではなく、両家の縁を結ぶ大切な儀式。これから一緒に人生を歩む決意を形にする、日本ならではの美しい伝統なのです。

結納の基礎知識

結納を行う意味と目的

結納の主な目的は、両家の婚約を正式に認め合うことです。昔は口約束だけでは信頼性に欠けるため、「形あるもの」として結納品を交換することで約束を確かなものとしていました。また、両家の絆を深める機会としても重要な意味を持っています。

具体的には、以下のような意味があります:

- 両家の縁組を公式に認める証

- 花嫁を迎え入れる準備と決意の表明

結納と婚約の違い

結納と婚約は似ていますが、異なる点もあります。婚約は二人の間での約束ですが、結納は両家を交えた正式な儀式です。婚約指輪の交換が一般的な西洋式の婚約に対し、結納は日本古来の婚約儀式といえるでしょう。

結納は必ず行う必要がある?

結納は必須ではありません。現代では略式で行ったり、省略するカップルも増えています。しかし、家族との関係を深める良い機会でもあるため、簡略

化した形でも行う価値はあるでしょう。両家の希望や考え方を尊重して決めることが大切です。

地域によって異なる結納品

結納品は地域によって種類や数が異なります。関東では9品、関西では5品が一般的です。また、北海道や九州など、各地方独自の風習もあります。地元の慣習を尊重することも大切です。

結納品セットを選ぶ際のポイントは、両家の希望や予算、地域の慣習などを考慮することです。最近では現代的なデザインの結納品も増えており、自分たちらしさを表現できるセットも人気です。

結納金について

結納金の相場

結納金の相場は地域や家庭の経済状況によって異なりますが、一般的には30万円~100万円程度です。東京など都市部では高めの傾向があります。重要なのは両家で事前によく話し合い、無理のない金額を設定することです。

結納金の渡し方

結納金は白い封筒に入れ、水引で飾った熨斗袋に包みます。渡す際は目録と共に、丁寧に両手で差し出します。金額は偶数を避け、「1」や「3」など末広がりの数字を使うのが縁起が良いとされています。

結納金と結納品の関係

結納金と結納品は補完関係にあります。金額が多い場合は品物を少なくしたり、反対に金額を抑える場合は品物を充実させるなど、バランスを考えることが大切です。

目録とは?書き方と注意点

目録の役割

目録は結納品の内容を記した書面で、結納式で最初に交換される重要なものです。贈る品物の名前と数量を記し、結納の正式な証明書としての役割を果たします。

目録の書き方

目録は専用の和紙に毛筆で書くのが伝統的です。書き方には決まりがあり、「御目録」と書き出し、品名、数量の順に記します。間違えると縁起が悪いとされるため、専門家に依頼するか、市販の印刷済みのものを使うのも一つの方法です。

受書とは

受書は結納品を受け取った証として、女性側から男性側へ渡す書面です。「謹んで受け取りました」という意味の文言と日付、受け取り主の名前を記します。

結納の流れとマナー

結納の準備

結納の準備は、日程や場所の決定から始めます。通常は結婚の3~6ヶ月前に行われ、両家の上座の方を招待することが多いです。事前に両家で打ち合わせを行い、当日の流れや持ち物を確認しておきましょう。

結納式の流れ

一般的な結納式の流れは以下の通りです:

- ・男性側が女性側の家に到着

- ・挨拶と乾杯

- ・結納品の交換

- ・食事と歓談

- ・記念撮影

服装と持ち物

結納式では、男性は礼服やダークスーツ、女性は訪問着や振袖、またはワンピースなどのフォーマルな服装が適切です。持ち物としては、男性側は結納品一式、女性側は結納返しの品などを用意します。

結納の場で気をつけるマナー

結納の席では、敬語を使い丁寧な言葉遣いを心がけましょう。また、席次にも気を配り、両家の上座の方を上座に配置します。お互いの家族を尊重する姿勢が何より大切です。

略式結納のすすめ

略式結納とは

略式結納は、伝統的な結納を簡素化したものです。近年では時間や費用の面から、この略式結納を選ぶカップルが増えています。必要最低限の品物だけを用意し、儀式も簡略化されています。

略式結納の流れと必要なもの

略式結納では、通常「結納金、結納品3点、目録」程度を用意します。流れも簡素化され、レストランなどで食事をしながら行うことも多いです。

必要なものは以下の通りです:

- ・結納金(熨斗袋入り)

- ・基本的な結納品(熨斗鮑、末広、干し鰹など)

- ・目録

略式結納のメリット・デメリット

略式結納の最大のメリットは、費用と時間の節約ができることです。また、形式にとらわれず、カップルらしさを出せる点も魅力です。一方、伝統的な儀式としての格式や厳粛さが薄れるというデメリットもあります。

地域別の結納の風習

関東式結納

関東式結納では、9品目の結納品が一般的です。特に江戸時代からの伝統を重んじ、品物の配置や交換の仕方にも独自のルールがあります。

関西式結納

関西式結納は、関東に比べてシンプルで、5品目が基本です。品物の種類も若干異なり、実用的な品物が多いのが特徴です。また、儀式の進行も少しテンポが早いとされています。

その他の地域での結納

北海道や九州、沖縄などでは、それぞれ独自の結納文化があります。たとえば沖縄では「ゆいの儀」と呼ばれる独自の婚約儀式があり、贈る品物も本土とは異なります。地域の文化を尊重することも大切です。

結納後のこと

結納返しの品物

結納返しとは、女性側から男性側へのお返しの品です。通常、結納金の半額程度の価値のものを贈ります。伝統的には着物や時計などが選ばれますが、最近ではスーツや実用的な電化製品なども人気です。

結納品の処分方法

結納品は縁起物として大切に保管するのが基本です。特に熨斗鮑や末広などは結婚式で再び使用したり、記念として保管することが多いです。処分する場合は、神社での焚き上げを依頼するなど、丁寧に扱うことが望ましいでしょう。

まとめ

結納は日本の伝統的な婚約儀式であり、両家の絆を結ぶ大切な行事です。伝統的な形式から略式まで、様々なスタイルがありますが、最も重要なのは両家の意向を尊重し、無理のない形で行うことです。結納品や結納金にも意味があり、地域によって特色がありますので、事前によく調べておくことをおすすめします。形式にとらわれすぎず、二人と両家の門出を祝う大切な儀式として、素敵な思い出になるよう準備しましょう。

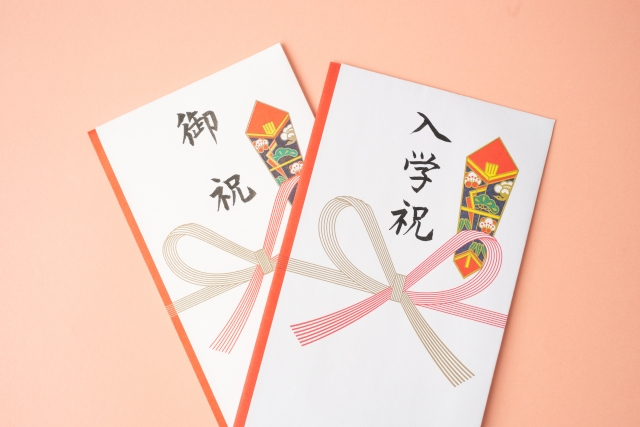

結婚式のご祝儀袋|選び方・書き方・入れ方・包み方|

2025.3.5

結婚式に出席する際、悩みがちなのがご祝儀袋のマナー。正しい選び方から書き方、お金の入れ方まで、細かいルールがたくさんあります。この記事では、初めての方でも安心して準備できるよう、ご祝儀袋に関する基本的なマナーと実践的なポイントを分かりやすく解説します。

ご祝儀袋の選び方

結婚式のご祝儀袋選びは、水引の種類や関係性によって変わります。適切なご祝儀袋を選ぶことで、新郎新婦への心遣いが伝わります。水引の意味や関係性別の選び方、のし袋との違いなど、基本的な知識を押さえて、失礼のないご祝儀袋を選びましょう。

水引の種類と意味

水引には主に「蝶結び」と「結び切り」の2種類があります。結婚式には「結び切り」の水引を選ぶことが基本。これは「二度と解けない=幸せが永続する」という願いが込められています。

- ・蝶結び:何度でも結び直せるため、お見舞いなど繰り返し起こることに使用

- ・結び切り:一度結ぶと解けないため、結婚など一生に一度のお祝いに使用

金銀の5本や7本の水引が一般的ですが、親族の場合は10本の水引が入った高級感のあるものを選ぶとより丁寧です。

関係性別の適切なご祝儀袋

新郎新婦との関係性によって、選ぶべきご祝儀袋は異なります。

- ・親族:高級な十本結びの水引が入った袋が適切

- ・友人・知人:五本または七本結びの金銀水引の袋

- ・会社関係:七本結びの金銀水引が一般的

特に親しい間柄でも、カジュアルすぎるデザインは避け、シンプルで格式のあるものを選びましょう。具体的には、白地に金銀の水引があしらわれたものが無難です。

のし袋との違い

ご祝儀袋とのし袋は似ていますが、用途が異なります。

- ・ご祝儀袋:結婚式や慶事に使用する専用の袋で、水引が印刷または付けられている

- ・のし袋:様々な贈り物に使える汎用性の高い袋で、用途に応じて表書きを変える

結婚式には必ずご祝儀袋を使いましょう。一般的なのし袋を使用すると失礼にあたることがあります。また、ご祝儀袋は中袋が付いているものを選ぶと安心です。

ご祝儀袋の書き方

ご祝儀袋の表書きや金額の記入には独特のルールがあります。正確に美しく書くことで、新郎新婦への敬意を表しましょう。表書きの種類や金額の書き方、名前の記入方法、夫婦での連名方法など、書き方の基本を理解して丁寧に仕上げることが大切です。

表書きの書き方(寿・御結婚御祝など)

表書きは中央上部に記入します。一般的な表書きには以下のようなものがあります:

- 「寿」:最もシンプルで一般的

- 「御結婚御祝」:格式高い書き方

- 「祝御結婚」:親しい間柄の場合

表書きは薄く印刷されている場合が多いので、その上からなぞるように書きます。迷った場合は「寿」が無難です。文字は中央に来るように、丁寧に書きましょう。

金額の書き方(旧字体・漢数字の書き方、金額の目安)

金額は表書きの下に旧字体の漢数字で記入します。

- ・1万円→壱萬円

- ・3万円→参萬円

- ・5万円→伍萬円

- ・10万円→拾萬円

書き間違いを防ぐため、練習用紙で事前に練習しておくことをおすすめします。数字は太く、はっきりと書くことで、金額の読み間違いを防ぎます。

自分の名前の書き方(フルネーム?名字だけ?)

名前は表書きの右下に記入します。基本的にはフルネーム(姓名)で書くのが正式です。

- ・会社関係の場合:姓のみでも可

- ・親族・友人の場合:フルネームが望ましい

名前は小さくなりすぎないよう注意し、表書きや金額と適度なバランスを取りましょう。また、会社を代表して出席する場合は、会社名と個人名を併記します。

夫婦で出席する場合の連名の書き方

夫婦で出席する場合は、連名で記入します。

- 基本的には夫の名前を先に書き、その横に妻の名前を書きます

- 例:山田太郎・花子

- もしくは「山田太郎・同 花子」と書くこともあります

ご祝儀の金額は二人分をまとめて一つの袋に入れるのがマナーです。それぞれ別々のご祝儀袋を用意する必要はありません。

筆ペンとボールペン、どちらを使うべき?インクの色は?

ご祝儀袋を書く際は、筆ペンを使用するのが基本です。

- 筆ペン:格式が高く、表書きや金額に適している

- ボールペン:中袋の住所など細かい部分に使用可

インクの色は黒が基本です。青や赤は使用しないようにしましょう。筆圧に注意し、裏面に文字が透けないよう気をつけてください。また、油性ボールペンは滲みやすいので避けましょう。

中袋の書き方

ご祝儀袋には中袋が含まれていることが一般的です。中袋には金額や住所、氏名を正確に記入することで、誰からのご祝儀かを明確にします。中袋の正しい書き方を理解して、受け取る側が困らないように丁寧に記入しましょう。

金額の書き方と入れる場所

中袋の表面には、ご祝儀の金額を記入します。

- 上部中央に「御祝金」または「御礼」と書きます

- その下に金額を漢数字で記入します(例:金 伍萬円)

- 表面に記入する金額は算用数字でも構いません(例:金 50,000円)

中袋の裏側にお札を入れ、金額が見えるよう上部を少し出しておくと丁寧です。

住所と氏名の書き方

中袋の裏面には、自分の住所と氏名を記入します。

- 上部に郵便番号と住所を書きます

- 下部に氏名をフルネームで記入します

- 連名の場合は、表書きと同様に夫の名前を先に書きます

住所は略さず、丁目や番地まできちんと記入しましょう。これは、お返しの品などを送る際の宛先になります。

中袋がない場合の対処法

ご祝儀袋に中袋が付いていない場合は、以下の対処法があります。

- 文房具店や郵便局で中袋だけを購入する

- 白い封筒を中袋の代わりに使用する

- その場合も同様に表に金額、裏に住所と氏名を記入する

急いでいる場合は、白い紙にお札を包み、住所と氏名を書いたメモを同封する方法もあります。ただし、可能な限り正式な中袋を用意することをおすすめします。

ご祝儀袋の入れ方・包み方

お金の入れ方や包み方にも正しいマナーがあります。新札を使い、正しい向きで丁寧に入れることで、新郎新婦への祝福の気持ちが伝わります。お札の向きや折り方などの細かいポイントを押さえて、心を込めたご祝儀を準備しましょう。

お札の向きと入れ方

ご祝儀には、新札を使用するのがマナーです。

- お札は肖像画が表になるようにします

- お札は向きをそろえて入れます

- 折り目がつかないように注意します

具体的には、お札の肖像画(聖徳太子や福沢諭吉など)が上を向くように、中袋に入れます。複数枚のお札はすべて同じ向きにそろえるのがポイントです。

ご祝儀袋の折り方と包み方

ご祝儀袋の包み方にも正しい手順があります。

- 中袋にお札を入れます

- 中袋の上部を三つ折りにして収めます

- 表書きが見えるようにご祝儀袋に入れます

- ご祝儀袋の蓋を閉じます

ご祝儀袋にしわや汚れがつかないよう、清潔な手で丁寧に扱いましょう。また、当日はハンカチなどで包んで持参すると、汚れや破損を防ぐことができます。

よくある質問

結婚式のご祝儀に関しては、様々な疑問や不安が生じるものです。ここでは、多くの方が抱える一般的な質問に答えていきます。金額の相場や緊急時の対応策など、実際の状況で役立つアドバイスを参考にして、安心して結婚式に臨みましょう。

Q.いくら包めばいいの?相場と包み方のマナー

ご祝儀の金額は、新郎新婦との関係性によって異なります。

- 親族(両親・兄弟):10万円以上

- 親しい友人・職場の同僚:3〜5万円

- 知人・遠い親戚:2〜3万円

金額は4や9を含まない数字にするのがマナーです。これは「死(し)」や「苦(く)」を連想させるためです。たとえば、3万円や5万円が無難です。

Q.ご祝儀袋を買い忘れた!どうすればいい?

当日ご祝儀袋を忘れてしまった場合の対処法です。

- 式場近くのコンビニやドラッグストアでも購入できる場合がある

- ホテルの場合はフロントや売店で販売していることも

- 最悪の場合は、白い封筒に「御祝」と書いて代用する

急いで書く場合でも、丁寧な字で書くよう心がけましょう。また、中袋がない場合は、白い紙にお札を包み、名前と住所を書いたメモを同封します。

Q.インクで汚してしまった!書き直してもいい?

ご祝儀袋を書いている途中で間違えた場合の対処法です。

- ・小さな汚れなら修正液で直すことも可能

- ・大きく汚してしまった場合は、新しいご祝儀袋を用意するのが無難

- 時間がない場合は、別の場所に書き直すか、汚れが目立たない工夫をする

特に表書きや金額は訂正せず、新しいご祝儀袋に書き直すのがベストです。修正液を使う場合は、完全に乾いてから上から書き直しましょう。

まとめ

結婚式のご祝儀袋には、選び方から書き方、入れ方まで、様々なマナーがあります。適切な水引のご祝儀袋を選び、表書きと金額を丁寧に記入し、新札を正しい向きで入れることが大切です。関係性に応じた金額を包み、細かいルールを守ることで、新郎新婦への祝福の気持ちが伝わります。

この記事で紹介したポイントを押さえれば、ご祝儀袋の準備で困ることはありません。マナーを守った丁寧なご祝儀袋で、大切な人の門出を祝いましょう。不安な点があれば、この記事を参考に事前に準備を進めることをおすすめします。

結婚式・披露宴に適した服装は&ドレスは?【女性編】NGコーデも解説

2025.3.4

大切な人の晴れの日に参列する結婚式。どのような服装で出席すればよいのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。

結婚式は人生の大切な節目を祝う場であり、参列する私たちの服装も「お祝い」の気持ちを表現するものです。

この記事では、女性のための結婚式服装マナーからシーン別・年代別コーディネート、NGコーデまで詳しくご紹介します。適切な服装選びで、新郎新婦の門出を心から祝福しましょう。

結婚式にふさわしい女性の服装マナー

結婚式に参列する際の服装選びは、新郎新婦への敬意と祝福の気持ちを示す大切な要素です。場にふさわしい装いで参加することで、式全体の雰囲気を盛り上げることができます。

基本的な服装ルール:お祝いムードを大切に

結婚式の服装で最も大切なのは、「お祝いの席にふさわしい装い」であるということ。新郎新婦の晴れの日を祝福するという気持ちを服装にも表現しましょう。

基本的には、ドレスやワンピース、スーツなどのフォーマルウェアを選ぶことが望ましいです。色味は、白や黒など花嫁の衣装や弔事を連想させる色は避けることがマナーとされています。特に白は花嫁の色とされているため、メインカラーとして使用することは控えましょう。また、派手すぎる原色も場合によっては花嫁の衣装を引き立てるためにも控えめにすることが望ましいです。

お祝いムードを演出するためには、パステルカラーやベージュ、ネイビーなどの落ち着いた色味がおすすめです。たとえば、ライトブルーやピンク、ラベンダーなどの優しい色合いのドレスは、春夏の結婚式にぴったりです。秋冬であれば、ボルドーやモスグリーン、ネイビーなどの深みのある色味を選ぶと季節感も出せます。

また、華やかさと品の良さを両立させることも重要です。お祝いの席にふさわしい華やかさを演出するために、光沢のある素材や上品な刺繍、ビーズ装飾などがあるドレスを選ぶと良いでしょう。

露出を抑えた上品な装いを意識

結婚式は格式のある場であるため、露出の多い服装は避けるべきです。肌の露出が多すぎる服装は場の雰囲気を損なう可能性があるため、上品さを保った装いを心がけましょう。

具体的には、ミニ丈のスカートやディープなVネック、背中が大きく開いたデザインなどは控えるのが無難です。スカート丈は膝丈か、ひざ下くらいの長さが理想的です。また、ノースリーブのドレスを着用する場合は、ボレロやショールなどを羽織って露出を抑えると良いでしょう。

特に教会や神社など宗教的な場所での挙式に参列する場合は、宗教的な配慮として肩や腕の露出を避けることが望ましいです。このような場合は、長袖のドレスを選ぶか、ジャケットやボレロを合わせるようにしましょう。

たとえば、夏場の結婚式であっても、ノースリーブのドレスにレースのボレロを合わせれば、涼しげながらも上品な装いになります。ボレロは5,000円〜15,000円程度で購入できるものが多く、結婚式専門のアパレルショップやデパートのフォーマルウェアコーナーで探すことができます。

会場や季節に合わせた服装選びのポイント

結婚式の服装は、挙式の会場や季節によっても適した選び方があります。

ホテルや結婚式場などの格式高い場所での挙式では、フォーマル度の高いドレスやスーツが理想的。一方、ガーデンウェディングやレストランウェディングなどカジュアルな雰囲気の会場では、少しカジュアルダウンしたドレスでも問題ありません。

高級ホテルでの結婚式であれば、光沢のあるサテン素材や上質なレース使いのドレスもよく合います。レストランでの少人数婚であれば、フラワープリントのワンピースにジャケットを合わせるなど、少しカジュアルながらもきちんと感のあるスタイルもおすすめです。

季節感を取り入れた装いも喜ばれるポイントです。春夏はシフォンやオーガンジーなどの軽やかな素材、秋冬はベロアやジャガードなどの温かみのある素材が季節感を演出できます。また季節に合わせた色合いを選ぶなら、春はパステルカラー、夏は爽やかなブルーやグリーン、秋は深みのあるボルドーやブラウン、冬はネイビーやダークグリーンなどが人気です。

たとえば、真夏の結婚式の場合、通気性の良いシフォン素材のドレスを選ぶことで、暑さ対策ができます。

シーン別!女性の結婚式コーデ【年代別】

結婚式の服装は参列者の年齢によっても適した選び方があります。年代別に似合うドレススタイルやコーディネートのポイントをご紹介します。年齢に合った装いで、新郎新婦の門出を祝福しましょう。

20代女性向け:トレンドを取り入れた華やかコーデ

20代女性は結婚式ファッションでも比較的自由度が高く、トレンドを取り入れた華やかなコーディネートが楽しめます。若々しさを活かした装いで場を明るく彩りましょう。

20代の女性は、フレッシュな印象を活かした明るいカラーのドレスを選ぶことがおすすめです。パステルピンクやスカイブルー、ミント、ラベンダーなどの優しい色味や、場合によってはコーラルやターコイズなどの鮮やかな色も取り入れやすい年代です。ただし、あまりに派手な原色は避け、上品さを保った色選びを心がけましょう。

デザインについては、フリルやレース、リボンなどの女性らしい装飾があるものや、シフォン素材の揺れ感のあるドレスは若さを引き立てます。スカート丈は膝丈からミモレ丈(ふくらはぎ丈)が使いやすく、体型を問わず美しいシルエットになります。

具体的なコーディネート例としては、レースの切り替えが入ったフレアドレスにシンプルなパンプスを合わせたスタイルや、花柄の刺繍が入ったミディ丈ドレスにパールのアクセサリーを合わせるなど、フェミニンで可愛らしさを取り入れたスタイルが人気です。

30代女性向け:上品さと華やかさを両立したコーデ

30代女性は、若々しさと大人の品格を兼ね備えた服装選びが求められます。過度に可愛らしすぎるデザインや派手すぎる色使いは避け、洗練された雰囲気を意識しましょう。

30代女性におすすめなのは、シンプルながらもディテールにこだわったドレスです。胸元の刺繍やウエストのタックなど、さりげないデザインの工夫があるドレスは、着る人の魅力を引き立てます。また、体のラインを適度に意識したシルエットのドレスは、女性らしさを上品に演出できます。

色選びについては、ネイビーやダークグリーン、ボルドー、モーヴ、ダスティピンクなど、落ち着きのある色味がおすすめです。こうした色味は肌なじみも良く、大人の女性の魅力を引き出してくれます。また、単色のドレスに小物で差し色を入れるコーディネートも洗練された印象になります。

具体的なコーディネート例としては、ワンカラーのタイトドレスにビジューのある小物を合わせるスタイルや、上品な光沢感のあるサテン素材のドレスにシンプルなヒールを合わせるなど、華やかさと品の良さを両立させたスタイルが理想的です。

40代女性向け:落ち着いた雰囲気のエレガントコーデ

40代女性は、落ち着きとエレガンスを兼ね備えた大人の女性らしい装いが魅力的です。派手さよりも素材の質感や上質なデザインで差をつけたコーディネートを心がけましょう。

40代女性におすすめなのは、素材の質感にこだわったクラシカルなデザインのドレスです。ジャガード織りやツイード、上質なレースなど、手触りの良い素材を使ったドレスやアンサンブルは、大人の余裕を感じさせます。また、胸元や袖にレースの切り替えがあるデザインや、サイドにタックが入ったデザインなど、シンプルながらも凝ったディテールがあるものを選ぶと良いでしょう。

色選びについては、ネイビー、モスグリーン、バーガンディ、ダークパープルなどの深みのある色や、ベージュやグレージュなどの落ち着いたニュアンスカラーが似合います。こうした色味は、大人の女性の品格と色気を引き立てます。

具体的なコーディネート例としては、レースの切り替えがあるワンピースにジャケットを合わせたセットアップスタイルや、光沢のあるサテン素材のドレスにシンプルなアクセサリーを合わせるなど、装飾過多にならない上品なスタイルがおすすめです。

50代以降の女性向け:格式と華やかさを兼ね備えたコーデ

50代以降の女性は、年齢を重ねた分だけ得られる品格と余裕を活かした装いが素敵です。上質な素材と洗練されたデザインのドレスやアンサンブルを選び、落ち着きのある華やかさを演出しましょう。

50代以降の女性におすすめなのは、シンプルで上質な素材を使ったフォーマルドレスやジャケット付きのアンサンブルです。レースの刺繍が施されたワンピースにマッチングするジャケットを合わせたスタイルや、光沢のあるジャガード素材のドレスなど、素材の良さが際立つデザインを選ぶと良いでしょう。

色選びについては、ネイビー、ディープパープル、ボルドー、ダークグリーンなどの深みのある色や、シルバーグレー、ベージュなどの優しい色味が似合います。特に上品な光沢感のある素材を選ぶことで、落ち着きの中にも華やかさを演出できます。

アクセサリーは、真珠やダイヤモンドなどの定番素材を使った上質なものを選ぶと、全体の格を上げることができます。バッグやシューズも同系色で揃えると統一感が出て洗練された印象になります。

具体的なコーディネート例としては、ツイード素材のジャケットとワンピースのセットアップに真珠のネックレスを合わせるスタイルや、光沢のあるサテン素材のワンピースに控えめな装飾のあるジャケットを合わせるなど、格式と華やかさを両立させたスタイルが理想的です。

立場別!女性の結婚式コーデ

結婚式での服装選びは、新郎新婦との関係性によっても変わってきます。友人として参加する場合と親族として参加する場合では、求められる服装のフォーマル度が異なります。それぞれの立場に合わせた適切な服装選びのポイントをご紹介します。

友人として参加する場合の服装

友人として結婚式に参列する場合は、フォーマルすぎず、カジュアルすぎない、バランスの取れた服装選びが大切です。新郎新婦との関係性や結婚式の雰囲気に合わせて、適切なドレスを選びましょう。

友人の立場で参加する場合、基本的にはセミフォーマルからフォーマルの範囲内で服装を選ぶと良いでしょう。具体的には、膝丈からミモレ丈程度のパーティードレスやワンピースが適しています。色味は、黒や白、喪服のような暗い色を避け、パステルカラーやネイビー、ボルドーなどの落ち着いた色味が無難です。

デザインについては、過度に派手な装飾や露出の多いものは避け、上品な刺繍やレース使いのあるドレスを選ぶと良いでしょう。また、会場や季節に合わせた素材選びも重要です。春夏はシフォンやレースなどの軽やかな素材、秋冬はベロアやジャカードなどの温かみのある素材がおすすめです。

具体的なコーディネート例としては、レースの切り替えが入ったAラインのドレスにシンプルなパンプスとクラッチバッグを合わせるスタイルや、シフォン素材のフレアドレスにボレロを合わせるスタイルなどが人気です。

親族として参加する場合の服装

親族として結婚式に参列する場合は、一般的なゲストよりも格式の高い服装が求められます。特に、新郎新婦の母親や姉妹などの近い親族は、その立場に相応しい装いを心がけましょう。

親族の立場で参加する場合、基本的にはフォーマル度の高いドレスやドレススーツが適しています。特に新郎新婦の母親は、式の主催者側として格式ある装いが求められます。母親の場合は、ドレスの上にジャケットを合わせた「アンサンブル」と呼ばれるスタイルが一般的です。

色選びについては、花嫁の母親は薄いベージュやライトグレー、シルバーなどの落ち着いた色味、花婿の母親はそれより少し濃い色合いを選ぶことが多いです。また、姉妹などの若い親族は、ネイビーやボルドー、モスグリーンなどの深みのある色味を選ぶと良いでしょう。

デザインは、品格を感じさせるシンプルなデザインに上質な素材を使ったものが適しています。レースの切り替えや刺繍などの上品な装飾があるドレスやスーツを選びましょう。特に母親の場合は、年齢に見合った上品さと格式を重視することが大切です。

具体的なコーディネート例としては、レースの刺繍が施されたワンピースに同素材のジャケットを合わせたアンサンブルスタイルや、シルク素材のワンピースに上質な装飾のあるボレロを合わせるなど、格式の高さを感じさせるスタイルがおすすめです。

主賓として招待された場合の服装

主賓として結婚式に招待された場合は、最も格式の高い服装が求められます。新郎新婦からの敬意を示す招待に応え、その場に相応しい装いを心がけましょう。

主賓とは、一般的に新郎新婦の恩師や上司、特に親しい年長者などを指し、結婚式の中でも特別な立場として扱われます。主賓として招待された場合は、最もフォーマル度の高いドレスやドレススーツを選ぶことが適切です。

色選びについては、黒や白など極端な色は避け、ダークネイビー、ダークグレー、ボルドーなどの落ち着いた深みのある色や、シルバーグレー、ベージュなどの上品な色味が適しています。また、年齢に合わせた色選びも重要で、若い方はやや鮮やかな色も許容されますが、年配の方は落ち着いた色味を選ぶと良いでしょう。

デザインについては、過度な装飾や露出は避け、シンプルで上質な素材を使ったドレスやスーツを選びましょう。特にジャケットやボレロを合わせた「アンサンブル」スタイルは、格式高く主賓にふさわしい装いとなります。また、素材の良さが際立つジャカード織りやツイード、上質なシルクなどを使ったデザインもおすすめです。

アクセサリーについては、派手すぎるものは避け、真珠やダイヤモンドなどの上質な素材を使った控えめなものを選びましょう。バッグやシューズも同系色で揃えると統一感が出て洗練された印象になります。

具体的なコーディネート例としては、ツイード素材のジャケットとワンピースのセットアップに真珠のネックレスを合わせるスタイルや、シルク素材のドレスに上質な刺繍のあるジャケットを合わせるなど、格式と品格を感じさせるスタイルがおすすめです。

結婚式NGコーデ

結婚式に参列する際には、知っておくべきNGコーデがあります。

避けるべきNGファッション

結婚式には参列者としてのマナーがあり、避けるべき服装やコーディネートがあります。新郎新婦や他の参列者に不快感を与えないよう、これらのNGポイントをしっかりと押さえておきましょう。

最も避けるべきは、花嫁の衣装と競合するような服装です。具体的には、白や淡いアイボリーのドレスは花嫁の色と重なるため絶対に避けるべきです。また、全身黒の服装も弔事を連想させるため避けた方が無難です。黒のドレスを着る場合は、カラーのジャケットを合わせたり、華やかなアクセサリーを取り入れたりして、喪服のような印象にならないよう工夫しましょう。

次に、過度な露出のある服装もNGとされています。ミニ丈のスカートや胸元が大きく開いたデザイン、背中が大きく開いたデザインなどは、フォーマルな場である結婚式には不適切です。肌の露出が気になる場合は、ボレロやショールを活用して露出を抑えましょう。

また、カジュアルすぎる服装も避けるべきです。デニム素材やカジュアルなTシャツ、スニーカーなどは、どんなにオシャレに着こなしても結婚式の場には不向きです。同様に、派手すぎる原色のドレスや、過度に装飾が施されたド派手なデザインも控えた方が良いでしょう。

具体的なNGコーデの例(ポイント):

・白やアイボリーのワンピース

・全身黒のスーツやドレス(アクセントカラーなし)

・ミニスカートのワンピース

・胸元が大きく開いたキャミソールタイプのドレス

・デニム素材のジャケットやパンツ

・ビーチサンダルやスニーカー

・原色の派手なドレス

これらのNGコーデを避けることで、周囲に不快感を与えることなく、場にふさわしい装いで結婚式に参列することができます。

電話でお問合せ

電話でお問合せ LINEでお問合せ

LINEでお問合せ